企业是创新的主体,中央企业作为“国家队”更要在国家科技创新特别是基础、前沿领域中担当主力军。近期,由国务院国资委宣传工作局指导,国务院国资委新闻中心、新华社北京分社联合推出,中国科协创新战略研究院提供学术支持的“对话新国企·科技创新主力军”系列融媒体访谈正式上线。访谈邀请两院院士及中央企业杰出科技人才,围绕行业科技前沿、科技成果转化、科技人才培养、弘扬科学家精神等议题展开深度对话,彰显中央企业科技创新主体地位,为中央企业发挥“三个作用”、争当“三个排头兵”贡献智慧力量。

系列融媒体访谈将在科技日报、新华网、中国工程院战略咨询中心“知领”、国防科工局新闻宣传中心“中国的航天”“军工记忆”“中国航天文化”、科普中国、《思想政治工作研究》杂志新媒体、知乎、《国资报告》杂志等平台播发。今天为您分享第三期《国产盾构机,如何走出中国式创新之路?》。

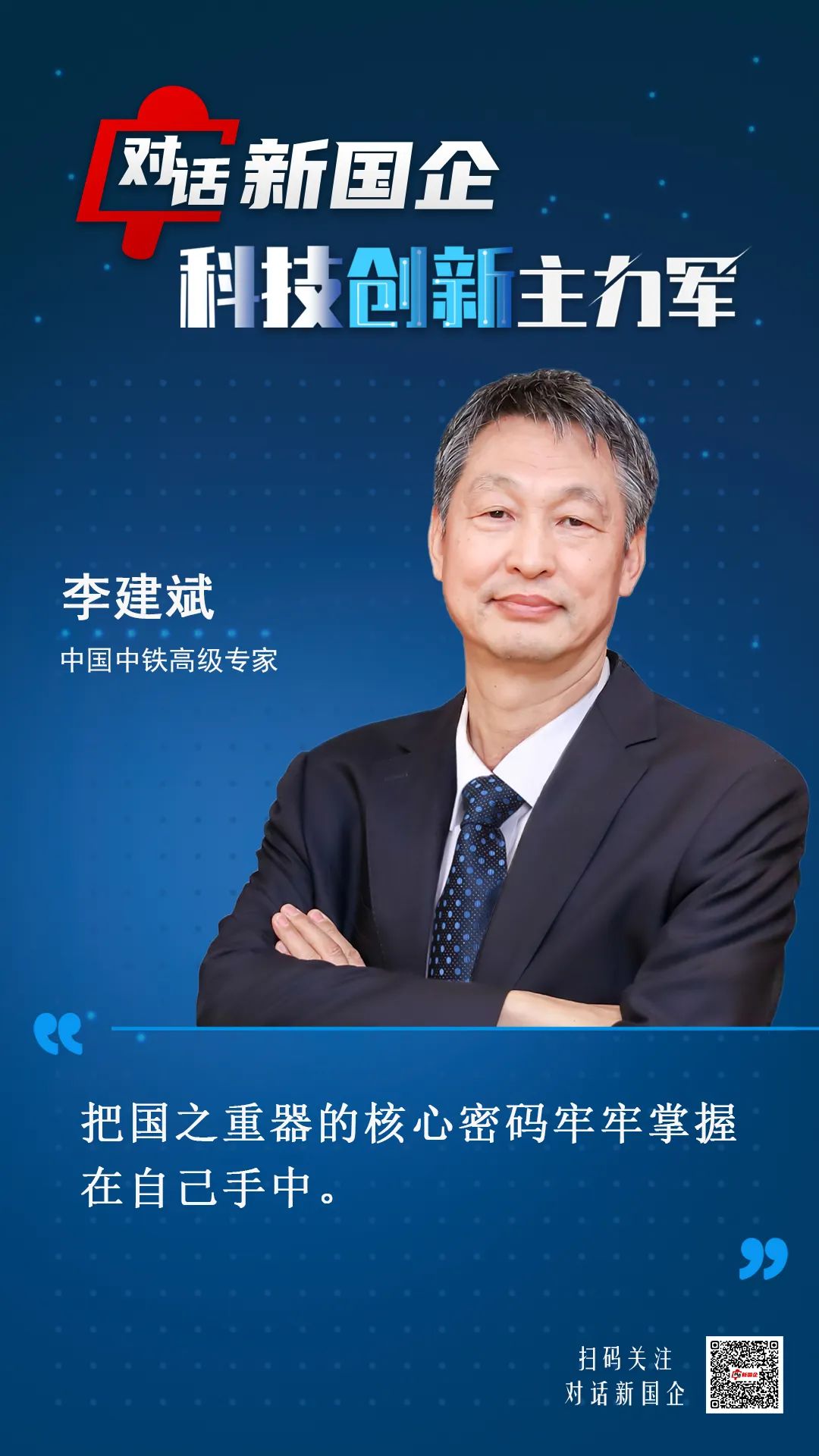

“在中国大地之下,累计超5000台盾构机日夜轰鸣,书写了世界隧道工程的奇迹。”近日,中国铁路工程集团有限公司高级专家李建斌,受邀参加“对话新国企·科技创新主力军”系列融媒体访谈,讲述中国盾构机从“万国牌”到“中国造”,从“跟跑者”到“领跑者”的崛起之路。他说,每一次刀盘旋转,都在雕刻中国智造的新高度。中国盾构机的崛起之路,正是中国式创新的生动缩影。

从“0到4000”:中国盾构的三次历史跨越

“盾构机是隧道施工的‘全能工厂’,掘进完成,隧道即成。”面对镜头,李建斌用一句话点明了盾构机的核心技术。他回顾了中国盾构机的三大发展阶段。

40年探索:破冰之旅(1960-2000)。上世纪60年代,我国盾构领域几乎一片空白。工业基础薄弱、技术受制于人,全国盾构机保有量仅为个位数。“核心技术更是‘黑匣子’。”李建斌坦言,这一时期,中国工程团队在艰难中完成了对盾构原理的初步认知。

1997年10月,秦岭隧道TBM步进仪式,我国山岭隧道第一次使用盾构法施工

8年创新:打破垄断(2001-2009)。转机始于国家“863”计划。2008年,我国首台复合式盾构机“中国中铁1号”下线,打破国外技术垄断。“这是中国盾构从实验室走向市场的里程碑。”李建斌回忆道,该设备攻克了软硬交替地层的掘进难题,标志着中国盾构产业正式成型。

2007年,国家“863”计划隧道掘进机实验室揭牌仪式

跨越发展:领跑全球(2009至今)。2009年后,我国盾构进入爆发期:累计产量超4000台,占全球市场份额近70%。更令人瞩目的是技术迭代——马蹄形盾构解决异形隧道难题,竖向盾构实现“上天入地”,最小转弯半径30米的盾构机可灵活穿梭城市地下。“如今,中国盾构机已从‘能用’走向‘全能’。”李建斌自豪地说。

李建斌介绍,我国盾构领域在创新成果方面主要实现了三大突破——设计原理突破:攻克硬岩、软土等复杂地质适应性难题;结构革命:将岩石破碎与流动性结合,实现渣土高效输送;支护升级:从木支撑到自动化管片拼装,施工效率提升10倍。

逆袭密码:国家实力、创新生态与工业底座的合力

“中国盾构用30年走完发达国家200年的路,背后是多重力量的交响。”李建斌表示,经济腾飞带来超级工程浪潮,盾构机是大国工程的“硬需求”。南水北调、城市地铁……中国年均隧道里程占全球60%以上。庞大的市场需求倒逼技术突破,仅2023年,全国就有超600台盾构机同步掘进。

2024年1月,领航号超大直径泥水平衡盾构机下线

盾构机是创新体系的“强支撑”。李建斌介绍,央企牵头组建产学研联盟,形成“基础研究-技术开发-工程验证”闭环。以浙江大学等高校为理论策源地,中铁装备为转化平台,累计突破13项国际首创技术。李建斌举例:“我们与高校合作建立的‘地质-装备’数字孪生系统,让盾构机像‘CT机’一样透视地层。”

“没有世界第一的制造业体系,就没有中国盾构的今天。”李建斌介绍,一台盾构机包含几万个零件,涉及材料、液压、传感等数十个领域。我国数以百计的工业品产量全球第一的底气,让盾构机国产化率实现大幅跃升。可以说,正是工业底座的“深根基”带来了我国盾构领域的大发展。

“央企要啃最硬的骨头。”李建斌介绍道,面对建设过程中的诸多世界级难题,中国中铁团队克服重重困难全力研发,保障工程顺利进行。“国家战略工程的需求,就是我们的创新方向。”

2021年6月,国产首台高原高寒大直径硬岩掘进机(Φ10.33m)在郑州下线

出海记:中国方案如何征服世界

李建斌说,盾构机是从发达国家引进来的一种高端的机械装备,通过我们这几十年的创新、研发、应用,取得了非常大的成就。从几乎百分之百进口到出口30多个国家和地区,中国盾构机在发达国家市场拿下“逆袭剧本”。中国盾构机用实力打破偏见,“过去客户总问‘中国盾构行吗?’现在他们会说‘请按你们的方案来’。”

此外,本土化创新方面,没有“水土不服”,李建斌说,“我们吃过‘洋盾构水土不服’的亏,绝不让客户再走弯路。”

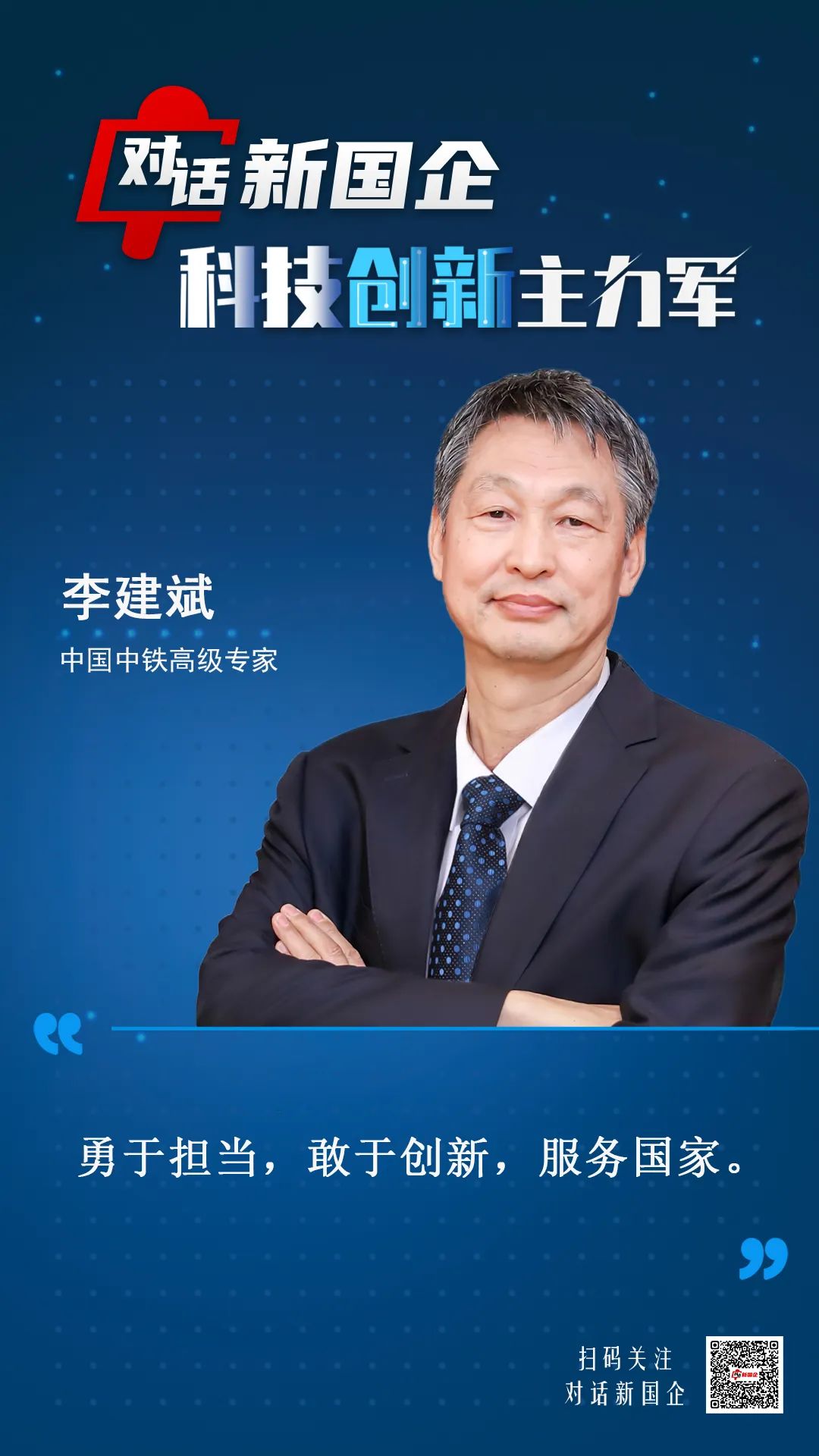

李建斌介绍,盾构机团队是一个逐步壮大的过程,从当初的18人,3年后发展成108人,到现在通过20年的发展,成为一支拥有3000多人的创新队伍。“勇于担当、敢于创新、服务国家——这就是我们的精神密码。”(新华网记者 杜文杰)

、

、